黎族是中國最古老的民族之一,也是海南特有的民族。在其漫長的歷史發展進程中,創造了燦爛而獨特的文化。由于特殊的自然地理環境和社會歷史條件,不少文化現象從遠古產生,一直存續數千年,今天仍能在現實生活中看到它們的遺存,這不能不說是中華民族發展史上的奇觀。

歷史進入近現代以后,黎族社會發展明顯加速,并日漸與外部社會溶為一體,眾多具有悠久歷史的非物質文化正以驚人的速度消失著。黎錦工藝,這塊被譽為中國紡織史上的“活化石”,也早已失去了昔日的風采,幾乎被現代日趨發達的工商業社會所湮沒,許多黎錦織造工藝已經失傳或瀕臨失傳。

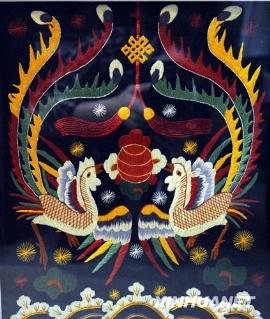

黎錦:燦若云霞自天然

曾幾何時,人們在黎族地區,無論走到哪一個村寨,都可以看到一件件出自黎家婦女之手的筒裙、上衣、頭巾、花帽、花帶、胸掛、圍腰、掛包及龍被、壁掛等精美的織繡藝術品,豐富多彩的圖案,美不勝收的花紋,集中展示了南國鄉土的獨特風韻。燦若云霞的黎錦,是黎族婦女聰明和智慧的結晶,也展示了她們運用植物染料染色的高超技藝。

黎族植物染色工藝的起源

過去,黎族染色與紡紗、織布等揉為一體,是婦女們的一項基本技能。黎族婦女能用種類繁多的天然染料染出繽紛的色彩,這讓我們感到驚奇和不解。我們知道,黎族長期生活在一個相對封閉的自然環境中,她們嫻熟的染色技巧和豐富的染色知識是怎么來的呢?

黎族沒有本民族的文字,漢文典籍中關于黎族染色的記載十分簡略。這給我們探知黎族染色的起源和歷史造成了很大的困難。兩位阿婆的回答看似簡單,卻道出了深刻的道理,即染色是在大自然某種條件啟示下,人們對利用植物染料有了初步認識,開始了植物印染的歷史。黎族老人對染色起源的解釋,與我國廣泛流傳的“梅葛二仙”的故事可謂是異曲同工。相傳在遠古時期,人們學會了用麻布等纖維材料縫制衣服,麻衣等比獸皮羽毛舒適,但可惜都是灰白色的,不如獸皮羽毛漂亮。有一天,梅、葛兩人把白布掛在樹枝上涼曬。忽然,布被吹落到草地上。等他倆發覺后,白布成了“花”布,上邊青一塊,藍一塊,他們覺得奧妙準是在青草上。于是兩人拔了一大堆青草,搗爛后放入水坑中,再放入白布,白布一下變成藍色了。梅、葛二人由此得到了啟發,發明了用植物染布的方法。梅、葛二人也就成了染布的先師,被尊稱為“梅葛二仙”。黎族婦女的染色技藝和對染色起源的解釋,具有很高的民族學價值,為我們研究人類染色起源提供了直接的證據。

黎族染色工藝的傳承方式

黎族傳統的織錦活動基本上屬于自給自足的自然經濟活動,入染量不大,一般都是根據實際需要隨時染色。黎區沒有出現專業的染色作坊,沒有專門的染色工匠,因此也沒有師徒授藝的傳承模式。黎族染色傳承幾乎都是由母女相傳的家族式傳承,即由母親傳授給女兒,通過一次次的示范教會下一代染色技藝。

過去,黎族婦女染色時,母親總是把女兒叫到身邊,從采取染色原料、取汁到色度的掌握,一一進行示范講解,也有奶奶對孫女,姐姐對妹妹示范講解的。通過這種形式,使下一代學到染色知識,待到她們成年后便可獨立從事染色活動了。

黎族地區常用的染色植物

黎族使用的染料多為植物類染料,較少使用動物類、礦物類染料。植物染料除了靛藍類為人工栽培外,其他幾乎都野生的。植物染料可利用的部分包括根、莖、心、皮、葉、花、果等。有的染料在使用時還必須經過專門加工以后方可入染。如木藍等染藍必須先發酵造靛。黎族婦女在織繡時,碰到需要某種顏色時,而山上某種植物的花又是這種顏色時,她們就把這種花搗碎與棉線相混,讓線沾上色汁。若使用果汁染色,便直接把有色的果汁擠于線上,達到染色的目的。這是一種十分古老的染色方法。

黎族生活在熱帶雨林地區,植物染料資源十分豐富。調查發現,黎族婦女使用的植物染料不僅品種很多,不同的地區和方言,喜好和習慣又不相同,因而對染料的運用也有所差別。目前,黎族還在經常使用的植物染料大約有十多種。請參見調研小組成員王恩同志編制的“黎族常用植物染料簡表”。

能夠熟練使用染媒

染媒是使染料和被染物關系親和的物質。在染色工藝之中使用染媒是染色技術的一大進步,它擴大了色彩的品種,提高了色彩的鮮艷程度,復合色大大增多,使染料和織物的親和關系極大增強,被染物不易褪色。染媒染色技術比較復雜,只有在長時間實踐的基礎上才能逐步掌握。

保山村張拜學、吉玉梅母女在演示烏墨樹皮染黑色過程中,不僅使用了染媒技術,還用田泥對紗線進行了套染。烏墨樹,黎語稱為“波片”。阿婆把剝取的烏墨樹皮,砍成一片片放進陶鍋里,加入芒果核一起煮一小時左右,并不時用木棒翻動。芒果核起到固定顏色和使顏色鮮亮的染媒作用。阿婆邊放麻線邊用細水棍翻動,直到麻線均勻上色,達到所需顏色后取出,這時麻線呈深褐色。即刻拿到村邊稻田埋入黑泥,邊埋邊用手揉、搓,使其充分上色,浸埋約一小時,取出清洗、晾曬。褐色麻線神奇地變成純黑色。

在保山村和重合村等地,黎家阿婆用文昌錐樹皮(染紅色)染紅色。文昌錐樹,黎語稱為“坑派”,一種野生木本植物。阿婆將剝取的樹皮曬干切成小段,放進鍋里煮約一小時后,再根據麻線的多少放入適量的螺灰,攪拌后放入麻線,麻線變為紅色,便可取出、曬干。田螺灰作為染媒,主要起到固色和提高紗線亮度的作用。

螺灰是黎族地區植物染色中最常用的染媒。保山村張拜學阿婆表演了燒制螺灰的全過程。她把一個漏底的鍋放在三石灶上,一層竹片一層田螺地壘疊三層,在最上面一層放上木柴,從上往下燃燒,直到把竹片燃燒完畢,取出田螺,灑上一些水,把田螺揉、捏成碎末。

普遍掌握靛染工藝

黎族愛穿深色衣服。傳統服裝多以深藍為底,莊重大方。靛藍是黎族最常使用的染料,靛染是利用從靛類植物中得到的植物染料對被染物進行染色的方法。

靛藍,海南民間多稱之為藍靛、藍草等,是我國最早被利用的植物染料。靛藍染出的織物,色澤以藍為主,隨著染色次數的增加,顏色逐漸加深,呈深藍色,且色澤飽滿、牢固、耐洗,不易脫色。

黎族進行靛染和栽培藍草的習俗十分普遍,時至今日,在一些庭院內還能看到藍草的栽培。黎族地區氣候溫和、雨量充沛,十分有利于藍草的生長。庭院栽培的藍草一般不需專門管理,更不施肥除草。在紅內村、重合村,看到多片栽培的藍草,她們還表演了造靛的過程。

用藍草染色,首先要造靛。造靛是從藍草中提取靛藍。先采摘藍草的嫩莖和葉子,置于缸盆之中,放水浸沒曝曬,數日以后藍草腐爛發酵,當藍草浸泡液由黃綠色變為藍黑色時要剔除雜質,兌入一定量的石灰水,沉淀以后,底層留下深藍色的泥狀沉淀物,造靛便完成。

將被染物浸入染液之中染色叫入染。靛染是在常溫常壓條件下進行的氧化還原反應,一般都要經過幾次甚至十幾次反復浸染、晾曬,方能達到預期的效果。

貝殼灰、草木灰含有多種金屬元素,起到了染媒的作用。在染料中加酒,對于改善色彩也起到一定的媒的作用,酒還可以加強染料的滲透性,令棉紗有較好的染色效果和牢固程度。

黎族獨特的扎染工藝

古代稱鏤空版印花或防染印花類織物為纈,分為夾纈(一種鏤空版印花)、蠟纈(蠟染)、絞纈(扎染)三大類型。扎染又稱扎纈,是絞纈的俗稱。元代著名史學家胡三省在《資治通鑒音注》中說:“纈,撮采以線結之,而后染色;既染則解其結,凡結處皆原色,余則入染矣。其色斑斕謂之纈”。由此可見,扎染與打結的關系十分密切,它是一種用手工操作的防染法。

黎族扎染工藝,宋代以后文獻多有記載。蘇東坡在《峻靈王廟記》中所說的“結花黎”,指的就是掌握扎染工藝的黎族,當時黎族進貢朝廷和行銷內地的“盤斑布”、“海南青盤皮(披)單”、“海南棋盤布”以及宋末元初出自儋州、萬州的“纈花黎布”等,都是運用絞纈工藝制作的。

黎族扎染現主要流行于美孚方言和哈方言地區。美孚方言扎染較為普及,有專門的扎染架,圖案花紋較為細致、精巧。哈方言沒有專門的扎染架,一般是將經線一端縛于腰間,另一端掛于足端,圖案線條較為粗獷。

扎染工序一般有描樣、扎制、入染、解結、漂洗等過程。但黎族婦女的扎染不需描樣,圖案花紋已盡在她們心中。

扎制也稱扎花,在扎染中起著關鍵性的作用,這直接影響扎染的好壞。美孚婦女的扎制方法是,把理好的紗線作經,兩端固定在一個長約2米的木架上,然后依經線用青色或褐色棉線扎成各種圖案花紋。扎線必須結實,綁扎時才不易拉斷。扎結時,線結要扎牢,以免入染時脫落,形成糊染。當然,還要方便拆線。扎花操作沒有固定的程式,怎么方便就怎么進行。扎制的圖形多為幾何紋樣。

扎花完成后,從木架上取下紗線入染。美孚方言多采用靛染。為使紗線著色均勻,要先將結好的經線用水打濕,然后放入染液之中翻動,上色均勻后取出晾干,使靛在空氣中氧化凝固,又入染,如此反復,達到要求為止。

入染完成后,將扎制的線結一一拆除,用清水漂洗,除去浮色,晾干。這時,在經線上就顯示出色斑花紋,用踞腰織機在斑花經線織上彩色的緯線,于是就形成一幅精致的藝術品。

黎族植物染色工藝的價值

植物染色取材于天然,原料品種豐富,加工過程簡單,最適合工手染色。手工染色的黎錦,本身就是藝術品。

染色植物多是中草藥,對人體具有獨特的藥用保健功能,如能對其有效成分進行合理提取,取其精華,舍其糟粕,必將對人體的健康起到積極作用。如染藍色的藍草,葉為清熱、解毒藥,可治熱毒、熱痢、喉痹、喉風等癥。又如染黃色的姜黃,根莖和塊根供藥用,有行氣破瘀、通經止痛的功用,可治療腹痛、肝脾腫大、肝炎腹脹、跌打損傷等。姜黃提取的黃色染料還可用作食用染料。再如染紅色的茜草,其根稱土茜根,含茜根酸、紫色精和茜素,可染出美麗的色彩,為貴重的繪圖顏料,根有通經活血、散積鎮痛、利尿等功效,是民間治跌打損傷、止血的要藥。

黎族生產的棉、麻紡織品,其纖維材料本身對人體也具有保健功能,如將植物染色的優勢與纖維的優勢結合起來,則相得益彰,能充分迎合現代人向往自然、回歸自然和崇尚個性的心理需求,如能合理開發應用,必將大幅度提高黎族紡織品的附加值,市場前景十分廣闊。

(來源:海南民族文化網)