【文/李愛平】人們大會堂鐵畫迎客松問世已近六十年了,從問世之日起,就得到人們的無上珍愛.由于它獨特光彩和突出的風格一直居于人民大會堂的主要位置。幾十年來,黨和國家的領導人總愛在《迎客松》前與賓客們合影留念,全國人民的心中都留下了它那婆姿秀麗的姿影。至今,它與挺立在黃山的迎客松遙相呼應,交相輝映,成了我們國家的國寶。但是,你知道鐵畫《迎客松》這一珍品背后的故事嗎?

鐵畫迎客松,是1959年為慶祝中華人民共和國成立十周年大慶而作,隨著首都“十大建筑”之一的北京人民大會堂順利落成,中央要求各省市自治區在人民大會堂各自的會議廳內,布置陳列具有本地特色的傳統工藝品。安徽省委經過仔細研究,多方征求意見,最后決定以蕪湖鐵畫作為本省的代表作。

在省市領導的重視下決定:鐵畫迎客松畫稿設計者為安師安徽師范大學藝術系教授王石岑,鐵畫打制是由蕪湖工藝廠鐵畫老藝人儲炎慶帶領其八大弟子:儲春旺 張良華 張德才 顏昌貴 楊光輝 吳智祥 殷元紹 錢學文來主錘。由王石岑主筆的《迎客松》圖,長為4.5米,高為2.5 米,作屏風裝飾。畫稿中迎客松頂天立地,挺拔不阿,意境高遠。近處為玉屏峰一角石崖,遠處為“松鼠跳天都”奇觀,黑線勾勒出壯麗的黃山主峰天都峰,這正是黃山中精致景象所在。據當年參加制作迎客松的老藝人回憶,王石岑在設計畫稿中,寫生作畫,可謂殫精竭慮,嘔心瀝血。那時候的交通還很不分便,為從黃山到蕪湖來往奔波,王石岑的鞋底都磨壞了好幾雙。鐵畫《迎客松》畫稿,王石岑等人修了又改,改了又修,宣紙整整用了一卡車。可以想見,付出了多么大的辛勤勞動和忘我創作的犧牲奉獻!

鐵畫《迎客松》的打制是在合肥設爐進行的。在省 市領導的安排下,畫家王石岑,孔小瑜,黃近玄,柳文田,儲純一及裝飾工程師華金初等到合肥江淮飯店,同時集中具有安徽特色的鐵畫,竹編,磚雕,漆器等工藝人員與合肥模具廠。儲炎慶率領蕪湖鐵畫八大弟子以及木工,助手共三十二人,開進了模具廠最大的近五百平方米的車間制作鐵畫。造了八座冶鍛烘爐,同時委派八大弟子擔任每座烘爐的爐長,日夜練兵試錘,躍躍欲試。幾經練錘,開始了《迎客松》的創作。

迎客松的松針茂密,整個松針約有兩萬根,硬是一根一根鍛打出來的,而且做到根根松針有槽溝,有正面和反面。還要打出松花松果。巨大的松干的樹皮鯪圈,每一個鯪圈都要鍛打數百錘,鯪圈與鯪圈的連接十分講究,環環逼真。要求鍛接時,落錘要準確,快速。要求鍛錘百發百中,而且錘點疾落,密如驟雨。

制作迎客松的高峰是最后整體總成紅接。場面如火如荼,激動人心。有儲炎慶統一指揮,八大弟子眾錘齊發,煙噴火燎,錘聲震耳,無比壯觀。最后一氣呵成。鍛接成了錚錚勁松,真堪為鬼斧神工!

國慶將至,各地的獻禮作品陸續送達北京,陳列在各地的會議室,琳瑯滿目,異彩紛呈。國務院決定對這些進京工藝品進行評比,決出名次。結果鐵畫迎客松在強手如林競評角逐中,一舉奪得第一名的好成績。并且受到周恩來總理的贊揚。

人們喜愛迎客松,就是因為它不僅絕妙的表現出我們中華民族的民族精神,更在于它具有高度的藝術價值和特有的魅力。而在《迎客松》成功的背后浸透著多少人的智慧和汗水。它包含著我們省市領導的重視和關心,包含著許多工匠們默默無聞的奉獻,它更是以王石岑為代表的畫家們與儲炎慶為代表的鐵畫藝人們的激情碰撞的藝術火花。

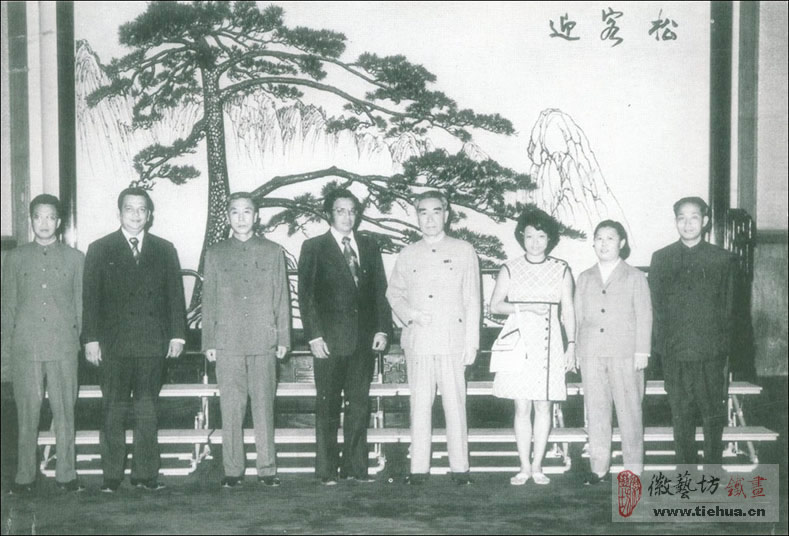

附人民大會堂鐵畫迎客松照片:

人民大會堂迎客松鐵畫屏風

周總理與外賓在人民大會堂迎客松屏風前合影

來源:徽藝坊鐵畫網