顏昌貴——他是參加1959年北京人民大會堂鐵畫《迎客松》、《梅山水庫》鍛制的主要成員之一;他是1965年研制鐵畫鍛制工具電焊機的負責人;他是1977年鍛制毛主席紀念堂鐵畫《長征詩》的主要負責人和主捶之一。

他是中國美術家協會會員、中國工藝美術協會理事、蕪湖市工藝美術職稱評審專家;他是原蕪湖市工藝美術廠鐵畫車間主任;他更是從鐵畫藝人中走出來的第七屆全國人大代表。他淡泊名利,為人敬仰。他的鐵畫鍛制技藝爐火純青,技藝精湛,獨樹一幟,堪稱大師!

人民大會堂《迎客松》鐵畫

遇伯樂——從鐵匠世家邁進鐵畫技藝門檻

1936年的11月,顏昌貴出生蕪湖一個鐵匠世家,排行老四,祖籍湖北黃陂。那時候他家在老蕪湖十里長街的西門口開了一間不大的鐵匠鋪,名曰“顏正興銼刀店”,與另一位鐵畫大師張家康的祖業“張萬順鋼貨店”相距只有幾十米。顏昌貴從小就聰明好學、吃苦耐勞,十幾歲就跟著父親學打鐵,因父親中年過世,兄姐已成家,未成年的他就靠自己的鐵匠手藝撐起了店面養家糊口。

說起顏昌貴走上從事鐵畫藝術這條道路,還要追溯到1949年新中國成立后。上世紀五十年代的中國,百廢待興,走公私合營的合作化道路是當時全國的時代大背景,蕪湖的各行各業也不例外。1955年國家發起了一場搶救保護民間傳統手工藝的運動,在時任蕪湖市委書記鄭家琪、市手工業局局長高云書的關心和支持下,1956年5月,德高望重的老鐵匠、鐵業合作協會的會長儲炎慶,將自己過去拜師學藝中并在當時已瀕臨失傳的鐵畫絕技發掘恢復,在自己居住地二街太陽宮籌備成立了蕪湖鐵畫恢復小組,開始招收年輕學徒。隨后,于1957年初正式成立蕪湖鐵畫工藝廠,地址選在二街的七更點。而張家康大師的父親張道元是當時鐵畫工藝廠的創始人和負責人之一,正是張道元的引薦才使得顏昌貴踏入了鐵畫的門檻。

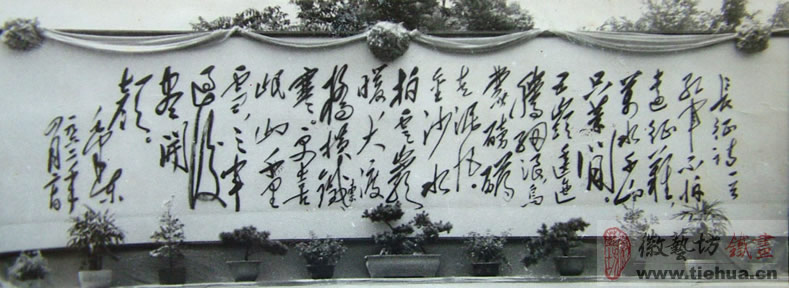

毛主席紀念堂鐵畫書法《長征詩》

當年,二十出頭的顏昌貴從張道元口中得知成立蕪湖鐵畫工藝廠的消息,便托張道元帶了一幅自己鍛制的鐵畫《殘荷》給儲炎慶老師傅看,希望能進廠工作。然后,儲炎慶老師看到顏昌貴鍛制的鐵畫《殘荷》后大為驚訝,不敢相信這是一個打鐵的毛頭小子打的,心想,他從哪兒學來的?怎么會有如此高的水平。此時,儲老猶豫了,猶豫的是他如果來廠上班是給弟子們當師傅還是來學徒?因此,未肯答應。張道元便將這一情況匯報給了高云書局長,高局長等領導得知民間有這么一位能工巧匠十分高興,及時做儲老的思想工作,儲老才消除顧慮收顏昌貴為徒。顏昌貴也的確是好樣的,剛參加工作不久就憑借好手藝考了較高的五級鍛工,工資是每月五十四快四毛錢,這在當時的年輕人中是稍有的佼佼者。

展藝高——畢生追求鐵畫技藝“工和藝”新高度

1959年是建國十周年,也是蕪湖鐵畫歷史上的一個重要節點。當年儲炎慶帶領八大弟子顏昌貴、楊光輝、吳智祥、張德才、張良華、儲春旺、殷元紹、秦學文揮師合肥模型廠,為北京人民大會堂安徽廳鍛制鐵畫《迎客松》和《梅山水庫》等作品,在師傅儲炎慶的領導下,顏昌貴和師兄弟們圓滿完成任務,這也是顏昌貴第一次得以大顯身手。

大型鐵畫《梅山水庫》

那么,顏昌貴是如何一步步磨練成為一代鐵畫大師的呢?除了他天資聰明、勤奮好學以外,他的鐵畫鍛技得益于他年少時扎實的打鐵基本功,而他愛好美術又有初中文化,這在當時算是鐵畫人中的文化人。同時,他又得到了一些“貴人”的相助,這些“貴人”不是別人,是同時代的蕪湖的一批知名的畫家們。無奇不巧,感恩顏昌貴名中有“貴”,他也是鐵畫人中的“貴人”、福音。顏昌貴自從進了蕪湖市工藝美術廠就與賴少其、王石岑(著名鐵畫“迎客松”的設計師、安師大美術教授)、張貞一、柳文田、黃近玄、關元鯤、申茂之、黃葉村、師松齡、鮑加等我省一流畫家一直保持著多年亦師亦友的情誼,他一有機會就向畫家們討教,這使得他得以博采眾長,打下了很好的美術功底。因此,他在鍛制鐵畫的過程中熟練地運用不同的錘法表現畫家用畫筆想表達的意境,而不是去單純的模仿,這使他鍛制的鐵畫作品具有獨特的創造性和很高的藝術價值。他無論是組織鍛制鴻篇巨作還是獨立鍛制尺幅小景,都在盡力追求“工和藝”的完美結合。因此,他是鐵畫圈中難得的能繪畫、能創作設計、能鍛制鐵畫、能鍛制鐵畫工具、能裝裱鐵畫、能搞車間管理、敢于創新的全能型人才。

文化大革命期間,蕪湖鐵畫一度被迫停產,1973年7月恢復成立新的蕪湖市工藝美術廠,此時,顏昌貴、楊光輝、吳智祥、張德才已經成為鐵畫車間挑大梁的“四大金剛”,而顏昌貴是大家一致公認的翹楚,順理成章地擔任車間總負責。那時候,國家經濟困難,出口創匯很重要。蕪湖鐵畫歷史上首次出口新加坡、馬來西亞的2640件鐵畫“大會戰”就發生在那年的冬天,顏昌貴和師兄弟以及其他鐵畫工人們吃住在廠里,日夜加班,困了就和衣躺在地上睡。他們克服一切困難,圓滿地完成了任務。

縱觀顏昌貴畢生從事鐵畫技藝,尤其擅長鍛制仿古山水、花卉和仕女圖。他鍛制的仿古山水講究章法布局和畫面的半立體效果,不單在主景上下功夫,更在襯景上也下功夫,在鍛制的點、線、面上采取不同的錘法。比如鍛制不同的山石,他就用不同的錘法表現不同的皴法。他的錘法細膩而不造作,使得遠山近石、花草樹木、亭臺樓閣、小橋溪水、人物等在他不同的錘法暈染下姿態各異、意境深遠、相得益彰。他鍛制的仕女圖從不矯揉造作,更不刻板;線條處理飄逸,神態自然,尤其注重眉目傳情。鐵畫行內都知道,用鐵畫形式來鍛制人物是比較難的,更做到傳神更為難得。他錘鍛技術上還有一絕,就是不用鐵畫稿,直接將仿古山水、花卉和仕女圖的圖畫底稿邊打邊改成鐵畫。可以想象,如果沒有相當好的美術造型能力和鍛制技藝是很難做到這一高度的。因此,顏昌貴留下來的一些鐵畫作品具有很高的藝術價值和收藏價值。

德可貴——以苦作樂傳承技藝樹鐵畫人之楷模

筆者為了寫這篇文章,走訪了一些顏老曾經的老同事和家人,在與鐵畫老藝人、72歲的湯傳松談到他的師傅顏昌貴時,老人眼眶濕潤,說的第一句話就是:“他是一個好人啊!”

顏昌貴大師山水鐵畫作品

為人忠厚老師的顏昌貴在廠里是鐵畫車間的“大管家”,也是鐵畫人的良師益友。過去鐵畫車間是個綜合性的大車間,從鍛制鐵畫到酸洗、防銹處理,再到噴漆、做木框、裝裱他樣樣都負責,身體瘦弱的他整天到晚總是忙前忙后、事無巨細、不計個人得失,從來只知道老實做人、埋頭苦干。鍛制鐵畫需要專業的工具,市場上是買不到的,顏昌貴就自己發明自己鍛打工具,然再教會別人去做。噴漆裝裱是苦差事也是細活,他同樣帶頭干。他把自己的技術毫無保留地傳授了給了大家,培養了一大批鐵畫技術骨干,其中就有安徽省首批工藝美術大師張家康和湯傳松等。三兒子顏宏保是家中唯一子承父業的人,至今仍與妻子一道默默無聞地傳承鐵畫。

生活中的顏昌貴更是普普通通的布衣百姓,誰家有事他都樂于幫忙。他是孝子也是慈父,一輩子寧肯自己吃苦受屈,目的就是為了顧好一個家。他家中上有兩位老人、下有三個兒子,夫妻倆一年到頭粗茶淡飯、勤儉持家。據鐵畫大師張德才回憶,七十年代中期一次和顏昌貴出差到北京,他連一套像樣的衣服和鞋子都沒有,照相的時候是借張德才的衣服、鞋子穿的。

顏昌貴的一生是清貧的,從沒有奢望過享受,而他得到的唯一享受恰恰是鐵畫創作所帶來的藝術享受。假如說一個人能把自己的愛好和職業結合起來就算是幸福,那么,鐵畫對顏昌貴而言卻是苦中作樂、樂此不彼、樂在其中并伴其一生。顏昌貴也是富有的,鐵畫大師張家康看著顏昌貴《梅蘭竹菊》四屏,感慨道:“顏昌貴作品是前有古人、后無來者啊!”

顏昌貴是為蕪湖鐵畫而生的,他親身經歷了蕪湖市工藝美術廠四十多年從無到有,再從興轉衰的坎坷與輝煌并存的時期。他在繼承了傳統的鐵畫鍛制技藝的同時又敢于不斷創新,他用他特有的藝術氣質突破了傳統鐵畫的匠氣,將文人畫風格的鐵畫藝術推向了一個新的高度。他是鐵畫教科書式的人物,至今影響著現代蕪湖鐵畫藝術的傳承和發展。他是鐵畫歷史上的一位巨匠,也是鐵畫人做人做事的楷模,一位當之無愧的鐵畫藝術大師。在舉國上下弘揚大國工匠精神很值得我們后人去認真學習,好好傳承。

作者:沈濤 文章來源:徽藝坊鐵畫網 http://www.tiehua.cn